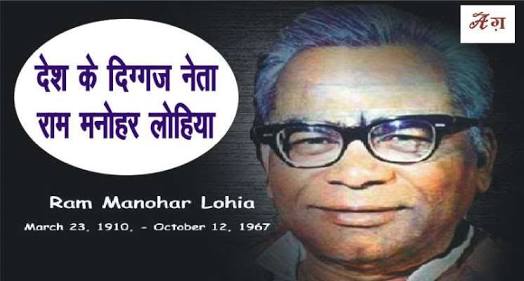

23 मार्च: जन्म दिवस पर विशेष लेख: गरीबों का अपना आदमी - डाॅ. राम मनोहर लोहिया: रघु ठाकुर

आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ‘‘जन्म दिवस - 23 मार्च" पर महान समाजवादी चिंतक व विचारक तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय संरक्षक- रघु ठाकुर द्वारा लिखित विशेष लेख - "गरीबों का अपना आदमी: डाॅ. राम मनोहर लोहिया" प्रस्तुत है:

"लोग मेरी बात सुनेंगे, शायद मेरे मरने के बाद पर सुनेंगे जरूर": डॉ. राम मनोहर लोहिया

50 के दशक से डाॅ. लोहिया ने जिन बातों को कहना शुरू किया था, वे समाज को बदलने वाली थी और भारतीय राजनीति के जड़ बन रहे चरित्र पर चोट करने वाली थी। आजादी और महात्मा गाँधी की मृत्यु के बाद विशेषतः जिस प्रकार कांग्रेस क्रमशः सत्ता लोलुप, अवसरवाद, परिवारवाद और राजनैतिक पतन के रास्ते पर जाने लगी थी और देश को गाँधी के रास्ते से भटकाने लगी थी, ऐसे दौर में डाॅ. लोहिया ने उन कमजोरियों को उजागर किया और उन्हें सुधारने के उपाय भी बताए। "सात क्रांतियों" के माध्यम से लोहिया ने कहा कि, "आज दुनिया को सात क्रांतियां जरूरी है:- आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिक-लेगिंक-रंग आधारित, विषमताओं को मिटाना, विकेन्द्रीकरण-निशस्तीकरण और विश्व संसद। लोहिया प्रखर राष्ट्रवादी थे परन्तु अपने आप को विश्व नागरिक मानते थे। वे चाहते थे कि दुनिया की चुनी हुई संसद बने और दुनिया एक राजनैतिक इकाई बन जाए।

लोहिया ने सिद्धांत दिया कि ‘‘कथनी और करनी’’ में एकता होना चाहिए। यानि बोली अलग और आचरण अलग इस फर्क को मिटाना जरूरी है। आमतौर पर राजनेता भाषणों में बहुत उदार और मीठे होते है, परन्तु आचरण भिन्न होते है। भारतीय राजनीति की इस फैलती महामारी के प्रति लोहिया ने देश को सावधान किया और एक अर्थ में गाँधी जी के और उनके बताए सत्य के मार्ग की ओर मोड़ने का प्रयास किया।

यह वह काल था जब भारतीय राजनीति राजनैतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। दलों के नेतृत्व स्वयं भू निर्णायक और निरंकुश बन रहे थे। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा शुरू हो चुकी थी और शीर्ष व जमीन के रिश्ते टूट रहे थे। एक तरफ दलों में आंतरिक लोकतंत्र के प्रति उनकी चिंता थी और दूसरी तरफ आंतरिक लोकतंत्र का अर्थ एक प्रकार की अराजक आजादी में न बदल जाए यह भी उनकी चिंता थी। इसलिए डाॅ. लोहिया ने राजनैतिक सिद्धांत गढ़ा और कहा कि ‘‘वाणी की स्वतंत्रता होना चाहिए और कर्म पर नियंत्रण होना चाहिए’’। याने दल के भीतर कार्यकर्ता को बोलने की पूर्ण आजादी हो इस आजादी को लेकर वह नेतृत्व का कोपभाजन न बने और एक बार जो निर्णय बहुमत से हो जाए तो फिर उसका पालन हो।

राजनीति और धर्म के रिश्तों को लेकर भी देश में एक प्रकार की बहस शुरू हुई थी। राजनैतिक दलों में एक धड़ा था जो मार्क्स की तर्ज पर धर्म को अफीम घोषित कर सम्पूर्णतः नकारना चाहता था और दूसरी तरफ एक जमात थी जो धर्म को पाषाण पूजा-परम्पराओं और कट्टरताओं में जकड़ कर रखना चाहती थी। इस द्वन्द का मार्ग भी लोहिया ने अपने एक कथन से बताया कि, ‘‘राजनीति अल्पकालीन धर्म है, और धर्म दीर्घकालीन राजनीति’’ याने लोहिया ने समाज को बदलने के लिए कम समय और कुछ समय के सिद्धांत कमोवेश स्थाई व शाश्वत नैतिक मूल्य के बीच संतुलन साधना राजनीति का प्रमुख कर्म है, निरूपित किया था। देश के सामने उपस्थित गैर बराबरियों को मिटाना- इंसान इंसान के फर्क को मिटाना, समता और सम्पन्नता को एक साथ एक बराबरी पर रखना उनका लक्ष्य था। यह राजनीति के लिए धर्म मूल्य थे और धर्म का काम एक नैतिक और सामाजिक मूल्योें पर आधारित व्यक्ति और समाज का निर्माण करना याने दीर्घकालीन राजनीति। इसलिए लोग याने समाज में प्रचलित ईश्वरीय प्रतीकों को एक नये द्रष्टिकोण से प्रस्तुत किया। जिसमें उनके उन गुणों या मूल्यों को स्वीकार कर लिया जाए जो समाज हेतु अनुकूल है और जो गैर जरूरी घटनाएं या सूचनाएं है उन्हें छोड़ दिया जाए। इसलिए लोहिया ने कहा कि, हमें ‘‘नीर, क्षीर, विवेक’’ को कसौटी बनाना चािहए। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है ‘‘साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय, सार-सार को गहि रहे धोथा देय उड़ाए" लोहिया ने भारतीय जीवन में घुले मिले राम, कृष्ण, शिव को इसी कसौटी पर रखकर स्वतः नास्तिक होते हुए भी उपयोगितावादी, आस्तिकता का मार्ग बताया।

लोहिया ने महात्मा गाँधी के द्वारा बताई गई ‘‘आखिरी पंक्ति के आखिरी आदमी’’ को उठाने की कसौटी को जमीन पर उतारा। उन्होनें 50 के दशक से ही दूरस्थ और संघन वनाचलों मेें रहने वाले आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना सिखाया। बच्चों से लेकर बड़ों तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के सभी वन क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को अपने समतावादी आंदोलन से जोड़ा। आदिवासियों की जमीन के अधिकार-उनकी सभ्यता का संरक्षण सिखाकर लोहिया ने लगभग देश के सभी आदिवासी अंचलों में नये आदिवासी नेतृत्व को खड़ा किया। उन्होंने हिन्द किसान पंचायत के नाम से किसानों का संगठन खड़ा कराया और कृषि क्षेत्र की बुनियादी या मानवीय समस्याओं के हल को सामने रखकर "दाम बांधो नीति", फसलों का उतार-चढ़ाव-शहरों और गाँव के बीच का फर्क मिटाना आदि लक्ष्य हिन्द किसान पंचायत के माध्यम से प्रस्तुत किए। और जगह-जगह जन आंदोलन खड़े किए। उन्होंने निजी क्षेत्र की लूट और संगठित क्षेत्र के भ्रष्टाचार पर ऊंगली उठायी व दोनों की कमियों और अच्छाईओं को उजागर कर संतुलित समाजवादी व्यवस्था, सरकारीकरण के बजाय सहकारीकरण का मार्ग बताया।

लोहिया ने न केवल गरीबों, उपेक्षितों और वंचितों के साथ रिश्ता जोड़ा, उनकी पीड़ाओं को उकेरा, उनके हल सुझाएं-उन्हें बोलने की जबान दी और उनके आत्म विश्वास को जगाने के लिए ऐसे प्रतीक खड़े किए जो उन वंचित समाजों में उत्साह पैदा कर सके। लोहिया ने आज के छत्तीसगढ़ के वनांचल जो कि सिहावा नगरी के नाम से जाना जाता है, जो उनके काल में याने आज से लगभग 70 वर्ष पहले एक दुगर्म और अगम्य स्थान जैसा था वहाँ जाकर आदिवासियों को जमीन के अधिकार के प्रति जागरूक किया। इस आंदोलन में शहीद सुखराम नागे, समरीन बाई, विसाईन बाई, मगलूराम जैसे सेकड़ों संघर्षशील आदिवासियों नेताओं को तैयार किया और उस काल के दौरान जो आदिवासी शहरी बाबू को देखकर डरकर छुप जाता था उसे बोलना, लड़ना सिखाया उसमें आत्मविश्वास जगाया और उसे वैश्विक बराबरी से जोड़ा। लोहिया ने राय बरेली में स्व. फिरोज गाँधी के खिलाफ स्व. नंद किशोर नाई को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से महारानी विजया राजे सिंधिया के खिलाफ सुक्खोरानी नामक जमादारीन को खड़ा किया। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ खुद खड़े हुए और एक गरीब व्यक्ति भी प्रधानमंत्री और राजा-महाराजा के खिलाफ खड़ा हो सकता है, यह आत्मविश्वास पैदा किया।

देश के गरीबों के साथ किसान, मजदूरों के साथ उनका नाता इतना गहरा बन चुका था यह उस समय नज़र आया जब लोहिया बीमार होकर दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती थे। रीवा की एक पान बेचने वाली महिला लोहिया के बीमारी के दिन से अपनी दुकान बंद कर दिल्ली पहुंची थी और तत्कालीन विलिंगडन अस्पताल के सामने फुटपाथ पर दिन-रात बैठकर लोहिया के स्वस्थ होने का इंतजार करती थी। लोहिया की मृत्यु तक वह दिल्ली में ही रही, घर वापिस नहीं आई। ऐसे कितने ही गरीबों को लोहिया के अस्पताल से वापिस आने का इंतज़ार था कि लोहिया स्वस्थ होकर वापिस आयेंगे और फिर संसद और संसद के बाहर गरीबों की आवाज उठायेंगे। यह दुर्भाग्य ही था कि उन सभी की आशा पूरी नहीं हुई। लोहिया जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे थे। अर्ध बेहोशी की हालात में भी जब वे बोलते थे तो पूछते थे कि उ.प्र. के किसान आन्दोलन का क्या हुआ? किसानों की माँगों का क्या हुआ? ऐसा किसानों का हमदर्द कौन हो सकता है? वह हर विषमता के खिलाफ थे, इसलिये उन्होंने अपना इलाज एक सरकारी अस्पताल में कराया, जहाँ की चिकित्सा बहुत ही सामान्य स्तर की थी।

लोहिया यह जानते थे कि वह जिन बातों को उठा रहे है, वे तत्कालीन समाज से बहुत आगे की है। परन्तु वह यह भी जानते थे कि आज या कल देर सवेरे समाज को इन बातों को स्वीकार करना होगा। आज से 70 वर्ष पहले नर-नारी की समानता की बात को उठाना, भारत के लिये मजबूत बनाने को "सावित्री नहीं द्रौपदी चाहिये", जिसमें बोलने की क्षमता हो, मुकाबला करने की क्षमता हो, साहस हो, यह लोहिया कह रहे थे। अपने विचारों के प्रति उनका विश्वास इतना गहरा था कि अन्ततः समाज को इन्हें स्वीकार करना ही होगा। इसलिये उन्होंने कहा कि, ‘‘लोग मेरी बात सुनेंगे, शायद मेरे मरने के बाद पर सुनेंगे जरूर’’। उनके पास धन, मकान, सम्पत्ति नहीं थी, न इनकी उन्हें दरकार थी। उनकी सबसे बड़ी पूँजी तो गरीबों का, दुखियों का उनके प्रति विश्वास था। इसलिये उन्होंने कहा था कि ‘‘मेरे पास कोई पूँजी नहीं है सिवाय इसके कि गरीब मुझे अपना आदमी मानते है’’।

लोहिया की बात फिर सही होती दिख रही है, न केवल देश ने बल्कि दुनिया ने लोहिया को पढ़ना, खोजना और समझना शुरू किया है। कांग्रेस भी अब इस बात को महसूस करने लगी है कि लोहिया का विरोध व्यक्ति का विरोध नहीं किसी संस्था का विरोध नहीं बल्कि उन उभरती हुये राजनैतिक विकृतियों का विरोध था जो सम्पूर्ण राजनीति को बिगाड़ती है, और बदलाव के हथियार को भोथरा करती है। यह भी अच्छा संकेत है कि, अब देश व कांग्रेस के लोगों ने लोहिया के आजादी के आन्दोलन को स्वीकारना शुरू किया है। म.प्र. के मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी 2020 के संदेश में आजादी के आन्दोलन के नायकों में लोहिया का उल्लेख किया है, इसके लिये वे साधुवाद के पात्र है। इतिहास को न मिटाया जा सकता, न दबाया जा सकता बल्कि भविष्य को सुधारने का उपाय बनाया जा सकता है।

लेखक- रघु ठाकुर

(फोटो साभार- मल्टी मीडिया)

swatantrabharatnews.com

.jpg)

.jpg)

.jpg)

10.jpg)

![अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस- 01मई 2018: मजदूरों का शोषण - मानवता का उपहास - [रेल सेवक संघ]](http://www.swatantrabharatnews.com/uploads/images/10985359_750498361715733_4743675663368666332_n.jpg)

15.jpg)